今日は夏期講習二日目です。まだ部活が続いている女子ハンドボール部と吹奏楽部はなかなか開始時刻には来られませんが、他の生徒たちは昨日に続いて全員出席です。

今日の時間割は、国語、英語、数学、理科。国語は問題の解き方を軽く説明しました。知っている文章の内容が出る中間や期末と違って、北辰や入試は初めて見る問題です。定期テストでは読み飛ばしている長文を読む必要があります。国語の長文で必ずと言っていいほど話題になるのが、本文と設問、どちらを先に読めばいいのか問題です。

問題(設問)の方を先に読んだ方がいいという意見もありますが、私は先に設問を見てもたいしたメリットはないと思います。だからといって膨大な長文を全部読んでからだと時間もかかります。国語の問題というのは小説でも説明文でも必ず空欄があったり傍線部があったりで、その部分に関する問題が出されます。よって、個人的には本文を読みながら、空欄なり傍線部があったらその部分の問題に答える方が効率はいいと思います。そのあたりはある程度の慣れが必要で、夏休み中に文章問題に慣れてもらいます。

英語は文法中心で、時間があれば長文にも取り組もうと考えています。英語は苦手な生徒が多いので他の教科より多く別に1冊英語のテキストを用意しました。

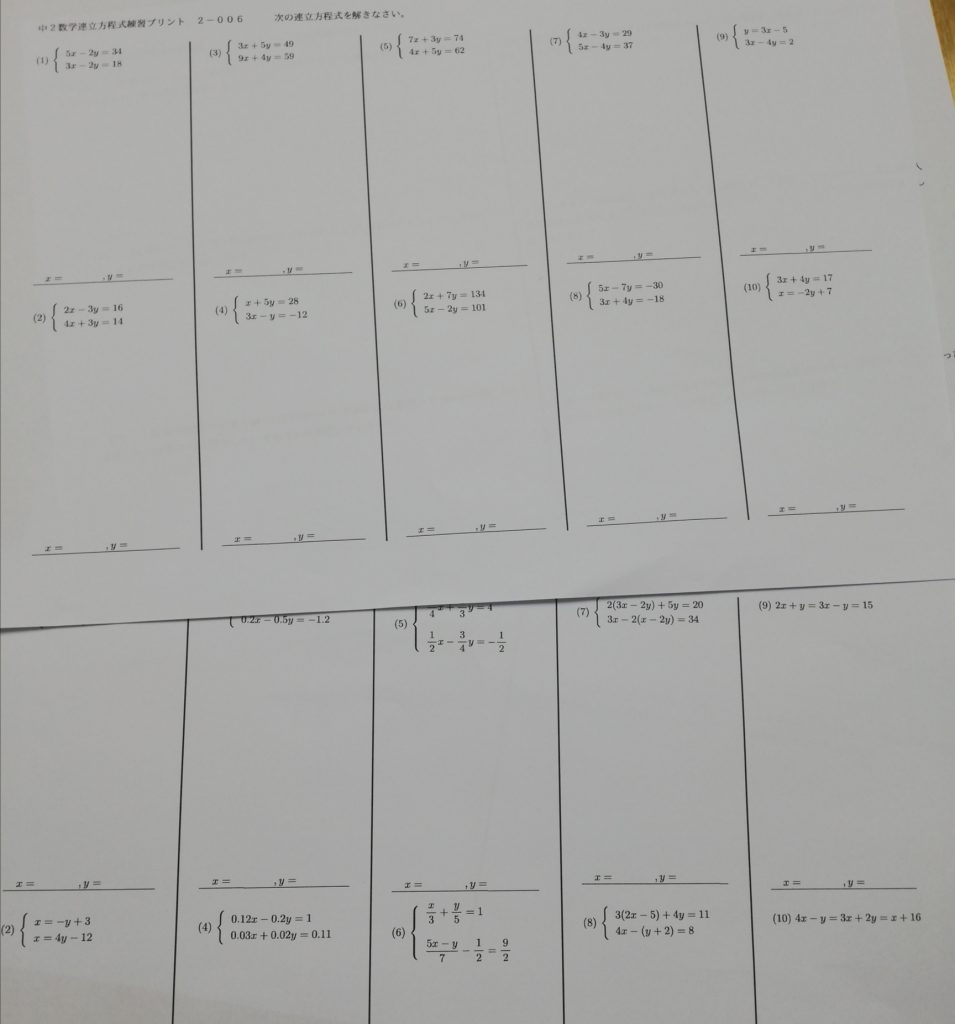

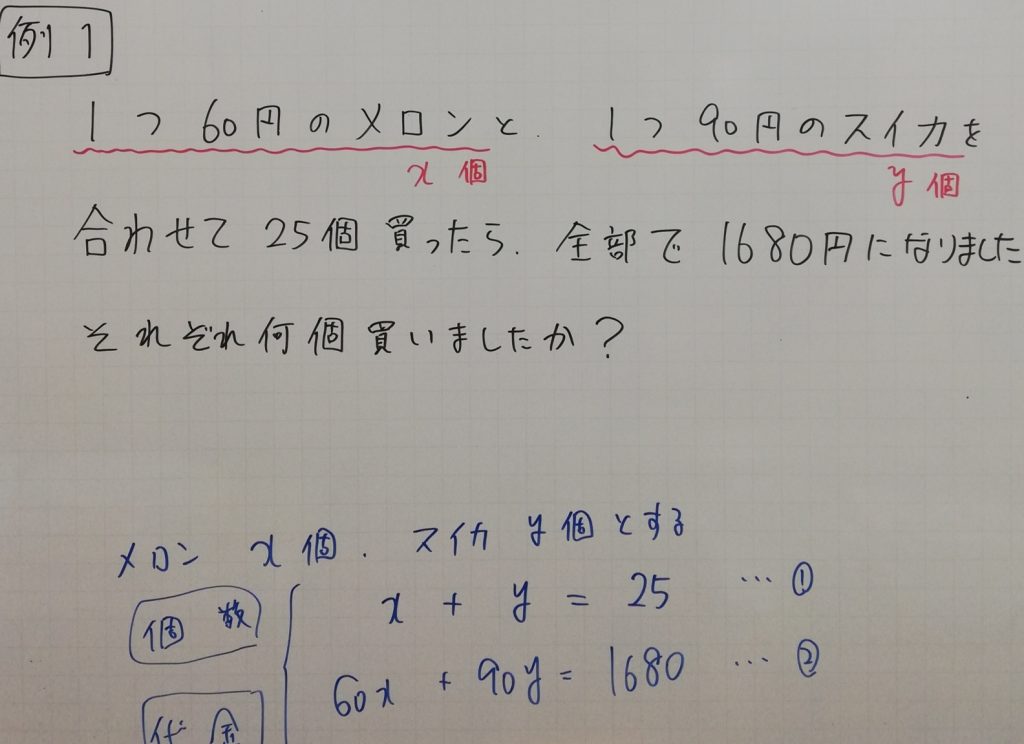

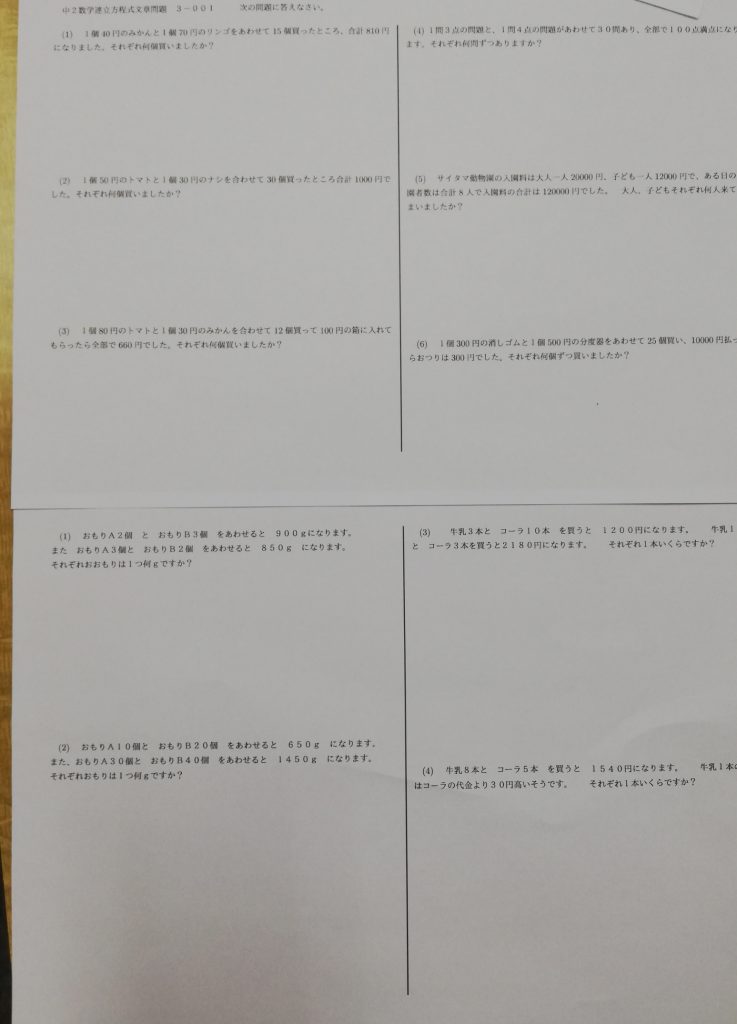

数学はまずは計算です。計算はすべての数学の基本で、計算ができなければ何もできません。特に文字式の計算、方程式を数日かけて練習します。

理科は比較的簡単な生物から取り組みます。数学や理科はテキストの順番どおりには行いません。テキストの順番が復習に適した順番とは限らないので、私が判断して復習しやすい順で学習します。何時間も学習を進めて脳が慣れてきたころに、数学は関数などの難しい単元、理科も化学反応式やオームの法則などの計算を絡めた問題に取り組みます。ひとりで勉強するときはこんなことまで意識できないと思いますが、そこは何十年も教えている経験から指導していきます。

中3の夏期講習は18時30分で終了します。部活で遅れてきた生徒などは残って勉強しています。夜は中1の授業です。中1は夏休み中もいつもと同じ曜日のいつもと同じ時間です。この間学校の授業はストップしているので塾のペースで学習できます。夏休みの前半は軽く1学期の復習です。1学期の間ほとんど触れることのなかった英語も文法を中心に進めます。数学は中1の中でも最重要単元である一次方程式を学習します。中3でも触れたようにとにかく計算ができなければ話にならないので、方程式の解き方と同時に通常の計算問題も練習します。

中1は夏休み中毎回英語の小テストと数学の小テストを行います。英語は小学校の時から続けているので慣れているでしょう。英文と単語のテストです。数学は去年まではあまり小テストを行っていませんでしたが今年は計算の小テストを行うことにしました。小テストにあまり時間がかかっても困るので数分で終わる程度だけど、できなければならない問題を作って解かせます。一ヶ月以上の夏休み何も勉強しないでいるとこの先が心配です。塾生の皆さんは毎週定期的に塾で勉強する習慣がつくでしょうから2学期以降もそれほど困ることはないでしょう。