今日は金曜日で6年生と中学1年生の授業でした。

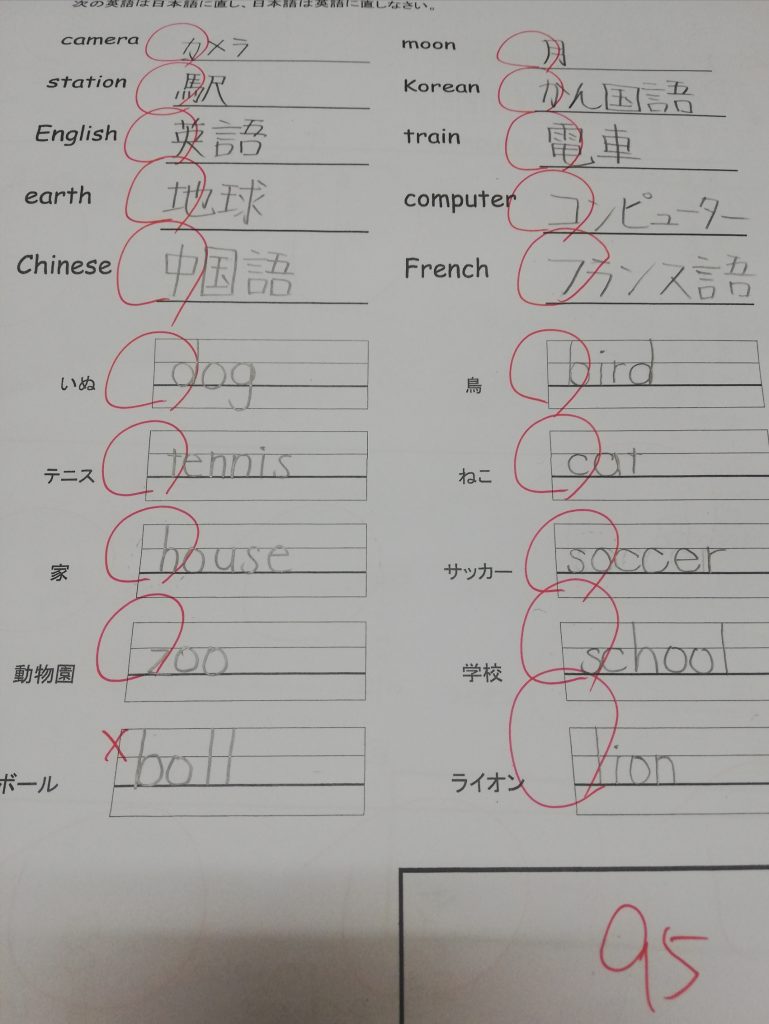

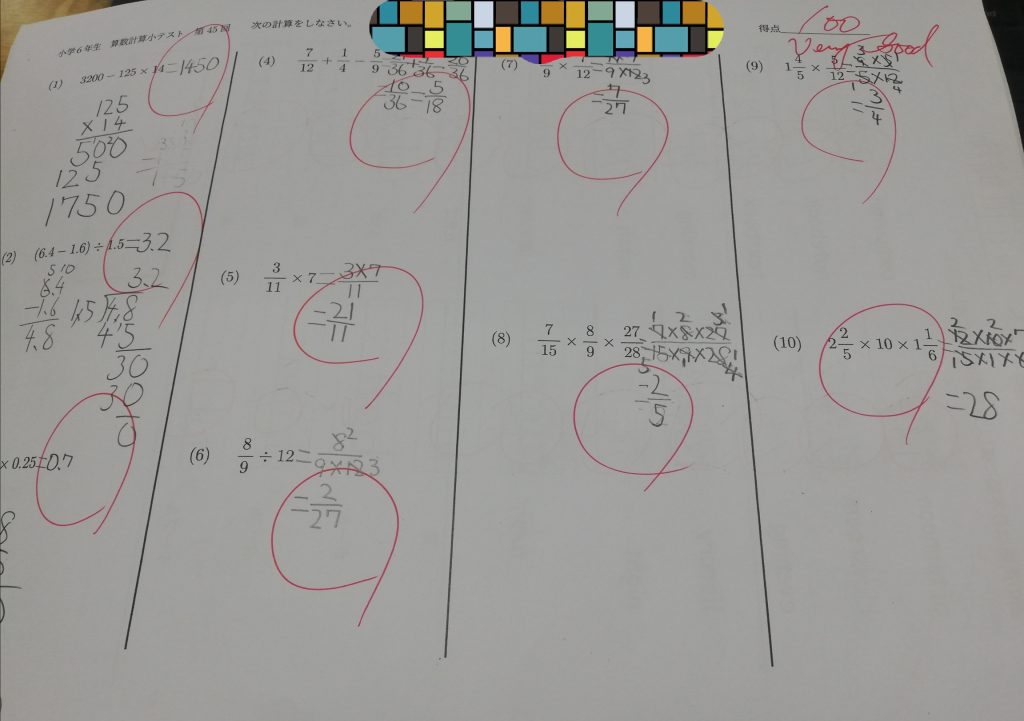

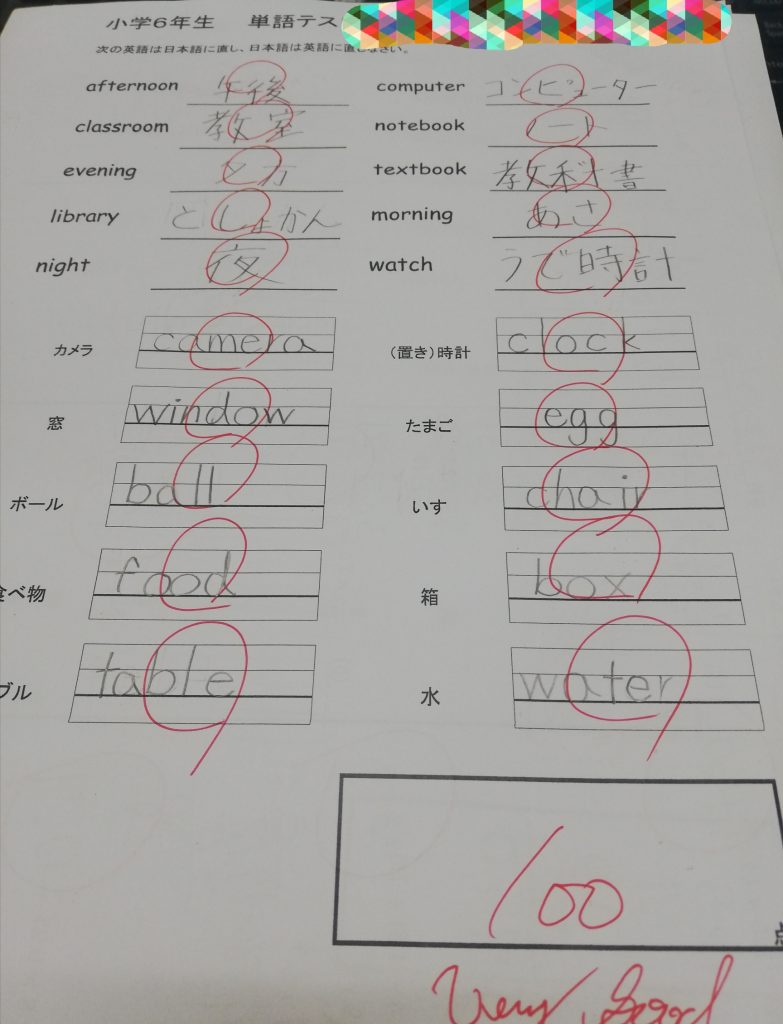

6年生は前回に続き分数のかけ算です。まずはいつものように計算と単語の小テストから。来週あたりから英語の授業を始めたいので、小テストの内容は文章題を減らして計算中心にしようと思います。

来週から、算数は分数の割り算に入ります。またいよいよ英語の授業も開始します。毎回少しずつ文法事項を教えていきます。学校では単語や文章を書くことが全くと言っていいほどないようなので、塾ではどんどん書く練習をしていきます。宿題や課題でも書いて覚えてもらう予定です。ということで、塾で英語を勉強したいとお考えの6年生の方がいらしたらちょうどいいタイミングかと思います。

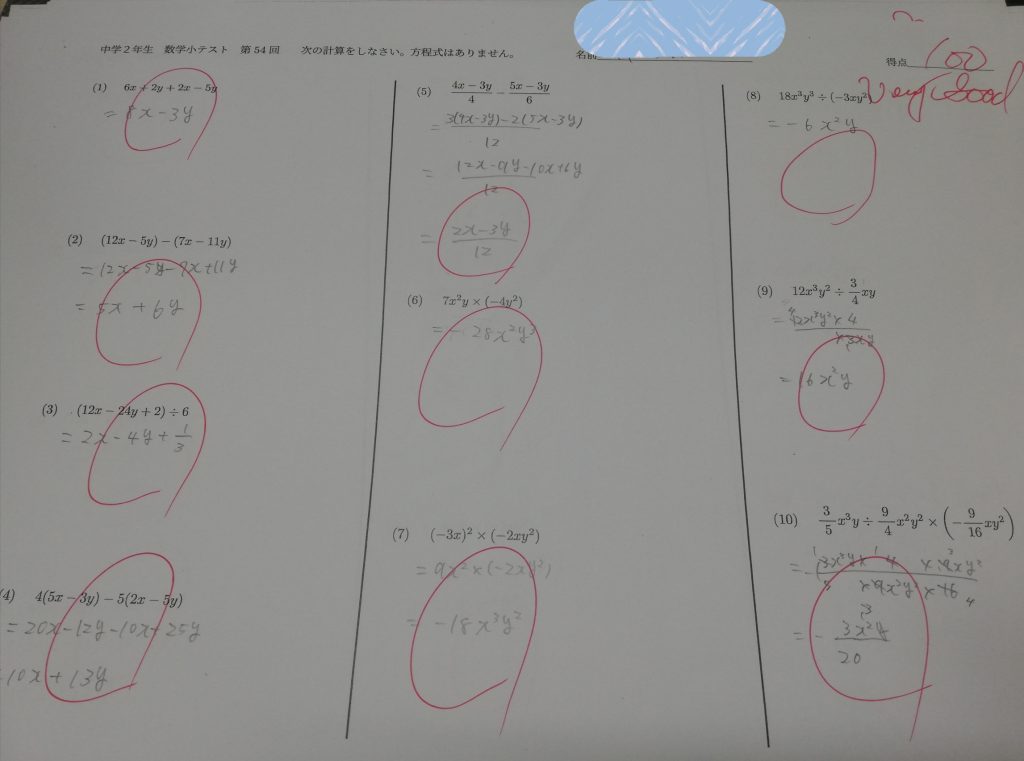

夜は中1の授業でした。早速個表が配られたようです。2年生3年生がそれぞれ10名以上いるのに対し、この学年はまだ3名です。以前中学での最初のテストの目標を聞いたところ、100番以内とか平均点以上はとりたいと話していました。結果3名とも見事目標クリアとなったようです。目標クリアどころか私の思っていたよりかなり良い成績でした。うち1名は484点で5教科総合で学年2位でした。これはお見事です!

東川口、戸塚中の校区内には現在40を超える塾があると言われます。駅周辺には関東に何十教室もかまえる知名度の高い塾もたくさんありますが、うちのような無名の超零細個人塾でもしっかり結果につながることがお分かりいただけるかと思います。むしろうちの塾のような小さな塾だからこそ、微に入り細に入り対応できるのではないでしょうか。今でも中学は1つだけに限定しています。中1から理科も社会も学習しています。

そういえば昨年も一昨年も、ちょうど今頃中1の定期テストの結果を見て塾での勉強の必要性を感じて入塾された方が何名もいらっしゃいました。今その生徒たちは上の学年で頑張っています。年によっては定員オーバーということもありますが、今年はまだまだ座席に余裕があります。

ということで、6年生に続いて強引に塾生募集という展開になりましたが、6年生も中学1年生も現在絶賛受付中です。