埼玉県の入試は5教科それぞれ100点満点の計500点で判定されます(理数科などの一部傾斜配点を除く)。それはどこも同じだと思われるかも知れませんが、意外と地域によって満点の点数が違うんですね。埼玉も以前は40点満点の計200点満点でした。私がいた佐賀県は各教科50点満点でした。調べてみたら佐賀は今でも50点満点のようで、謎すぎるのは愛知県は22点満点だそうです。また岡山は70点満点だそうで、100点に慣れていると少々違和感がありますね。

ここからは埼玉県での話です。入試は5教科の総合で決まりますので、それぞれの教科で少しでも多く得点できるように訓練する必要があります。数学の場合は圧倒的に大問1です。これがほとんど取れればそれだけで平均点はクリアできます。もちろん平均点だけでは足りない人もいるでしょうから、あとは大問2とか3とか4あたりで解けそうな問題を探していきます。まちがっても正解率0.5%の問題と格闘して結局解けなかった。とならないように。

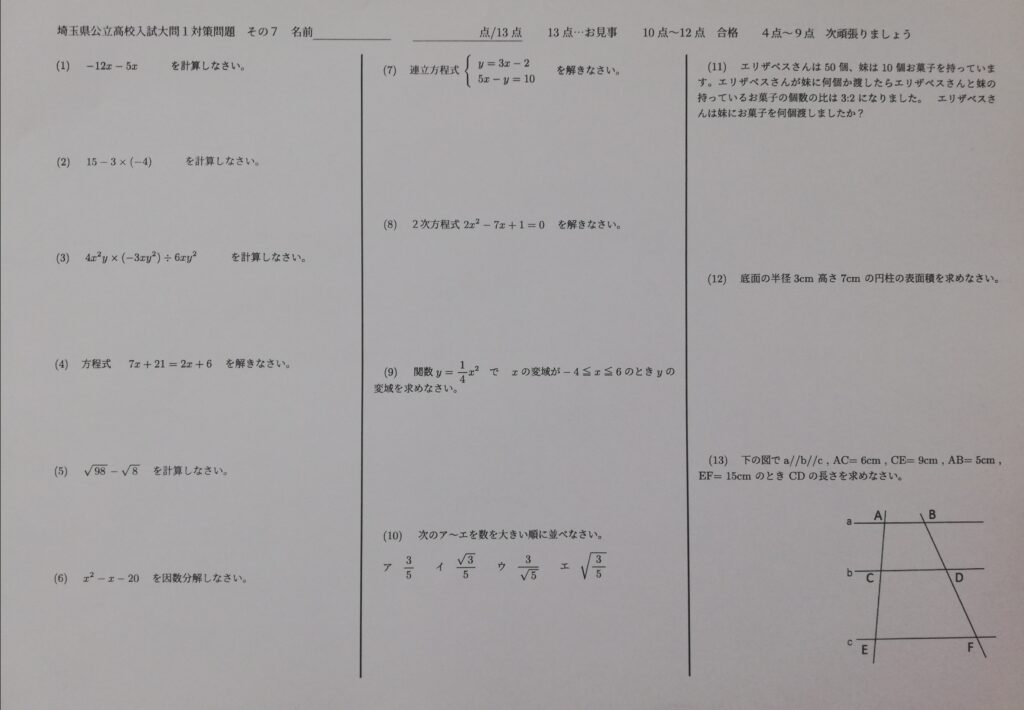

そのために大問1をできるだけ正解できるように目下鍛えているところです。通常の授業ではまだ教科書の内容が残っているので、宿題とは別に大問1だけの問題を作って渡しています。大問1だけの問題集もありますが、同じような問題の繰り返しで飽きそうなのと、取り組みたい問題が載っていなかったりと、ということでやはり私が自作します。理科や社会の自作はグラフや資料が必要なため難しいのですが、数学はいくらでも自作できます。

埼玉の学力検査の第1問は最初の7~8問は毎年同じ傾向です。当然正解率も高いので、このあたりは絶対に落とせない問題です。同じ大問1でも後半は年によって傾向が変わるため、いろいろなパターンの問題を用意して塾生に解かせています。

2ヶ月くらい前に始めてこれは今日配った7回目のプリントです。現時点で習っている範囲から問題を作っています。よって三平方の定理とか円周角の問題は第10回くらいから登場すると思います。何度か書いていますがこれはすべてLaTeXという文字作成ソフトを使って作っています。数式をきれいに表示するにはこれがいちばんです。時間だけを考えたら手書きが一番早いのですが、真剣に取り組んでもらうために文字も本格的な数学の文字を使って作成します。最近ようやく図の挿入方法が分かったので(13)に習ったばかりの平行線と線分の比の問題で図を入れてみました。まあ、図は別に作る必要がありますが、図も手書きよりはこっちの方がいいでしょう。これなら普通の問題集と変わりない見栄えです。

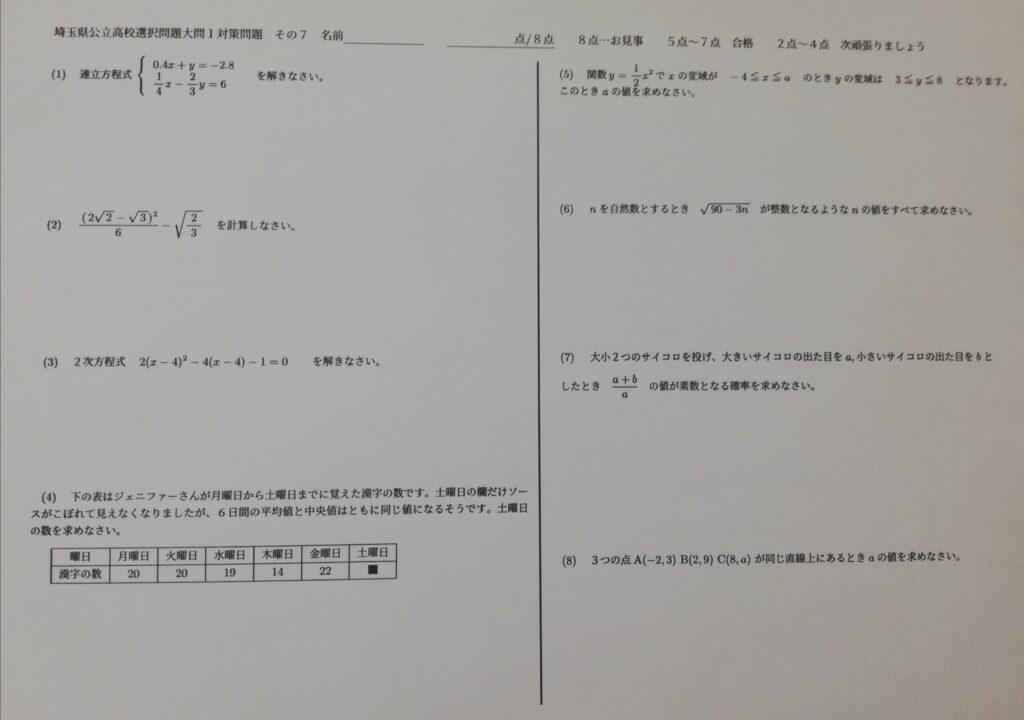

こちらは選択問題用です。同じく7回目。今年も選択問題実施校を受ける塾生が数名いるようなので、選択問題に向けて作りました。こちらは通常の問題と比べると傾向らしい傾向はありません。毎年似たような問題になるのは最初の3問くらいでしょうか。ただ問題の難易度は通常問題と比べると一目瞭然です。

数学の大問1についてはこのようなプリントを20回分くらい作って渡す予定です。自作なので解答例もすべて私が作って渡します。特に選択問題は答えだけでなく、考え方解き方も詳細に記入しています。結構な手間がかかりますが、塾生の数学の成績をあげるためならその手間は惜しみません。